Man hört heutzutage oft, dass die Gesellschaft so gespalten sei in Bezug auf die großen Fragen unserer Zeit – Klimakrise, Gleichberechtigung, Migration. Aber ist das wirklich so? Haben wir vielleicht sogar mehr gemeinsam, als wir denken? Wir wollten es genauer wissen und haben unter anderem bei euch nachgefragt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen Ob die Gesellschaft heute tatsächlich gespaltener ist als früher, ist nicht so einfach zu beantworten. Was aber klar ist: Das Gefühl der Spaltung hat in den meisten Regionen deutlich zugenommen. Eine globale Umfrage des Pew Research Center zeigte beispielsweise, dass im Schnitt sechs von zehn Befragten ihre Gesellschaft heute als gespaltener wahrnehmen als vor der Coronapandemie, nur 34 Prozent fühlten sich geeinter. Eine weitere Studie ergab, dass ebenfalls sechs von zehn Menschen (59 %) der Meinung sind, ihr Land sei heute gespaltener als noch vor zehn Jahren.

Die Wahrnehmung hängt aber anscheinend auch von der Region ab: Als besonders groß wird die Spaltung der Bevölkerung in den USA und Kanada wahrgenommen. Auch in Europa sieht sich die Mehrheit als gespaltener. Im asiatisch-pazifischen Raum variieren die Ansichten stärker. So fühlt sich der Großteil der Menschen in Australien, Taiwan, Neuseeland und Singapur sogar geeinter als vor Corona. Hier bräuchte es einen genaueren Blick auf die Einflussfaktoren.

Als Ursachen für die Spannungen werden vor allem die unterschiedlichen politischen Ansichten sowie die wachsende Schere zwischen Arm und Reich genannt. Trotz dieser Unterschiede ist laut einer Ipsos-Studie die Mehrheit der Befragten (65 %) dennoch der Meinung, dass die Menschen weltweit mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen aufweisen.

Auch eine großangelegte Umfrage der Vereinten Nationen von 2020 zeigte, dass es zwischen den Menschen weltweit mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zu geben scheint. Die meisten Befragten wünschen sich vor allem einen besseren Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen: Gesundheitsversorgung, sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen und Bildung. Fast 90 Prozent halten außerdem internationale Zusammenarbeit für unerlässlich, um aktuelle Herausforderungen zu bewältigen und fordern mehr Solidarität. Warum also kommt es vielen dennoch so vor, als wäre die Gesellschaft heute gespaltener als früher?

Woher kommt das Gefühl der Spaltung?

Aufgrund vielzähliger globaler Krisen leben wir in einer Zeit extremer Unsicherheit. Unsere aktuellen Herausforderungen und die zunehmende Polarisierung der öffentlichen Debatte können den Eindruck erzeugen, dass die Gesellschaft heute gespaltener ist als früher. Social Media vergrößert diese Gräben weiter und verstärkt durch Algorithmen den Tunnelblick. Es scheint, als könnte zwischen den starken Meinungspolen nichts existieren, als gäbe es nur schwarz oder weiß. Extreme Meinungen und laute Minderheiten erhalten im öffentlichen Diskurs mehr Aufmerksamkeit als moderate Standpunkte. So passiert es beispielsweise bei den Kriegen in der Ukraine oder Palästina, beim Brexit oder der Wahl in den USA. Diese Ereignisse scheinen die Polarisierungstendenzen noch weiter zu verstärken. Aber die Gesellschaft lässt sich nicht so einfach in zwei Lager aufteilen.

Gewisse politische Kräfte versuchen ebenso, die allgemeine Verunsicherung zu missbrauchen und Keile zwischen Menschen zu treiben, wo eigentlich keine sind. Verschiedene Seiten werden gegeneinander ausgespielt. Und das funktioniert: Negative und spaltende Berichterstattung dominiert die Medienlandschaft und Menschen konzentrieren sich bewiesenermaßen eher auf negative Informationen und emotionale Geschichten als auf Fakten.

Viele Politiker:innen bedienen sich außerdem eines „Wir gegen die“-Narratives. Die Welt ist jedoch viel komplexer und die großen Herausforderungen unserer Zeit nicht mit einem vereinfachten schwarz-weiß Denken zu bewältigen. Ebenso lenken die hitzigen Debatten aus mehrheitlich konservativen und rechten Ecken über Schnitzel- und Genderverbote von viel dringlicheren Problemen ab und kreieren unnötige Spannungen in der Bevölkerung.

Gewisse Player profitieren auch davon, wenn wir die Gesellschaft fälschlicherweise als gespalten wahrnehmen. So ist es beispielsweise für die Lobby der Fossilen Brennstoffe förderlich, wenn es so aussieht, als wäre die Gesellschaft gespalten in Bezug auf Klimaschutz und als wäre sich die Wissenschaft nicht einig, was die Ursachen und die Bekämpfung der Erderhitzung angeht.

Dabei zeigen Umfragen deutlich, dass die Zustimmung zu Klimaschutz und verbindlichen Maßnahmen in der österreichischen Bevölkerung hoch ist. Da jedoch vor allem Gegner:innen lautstark ihre Meinung äußern, wird die Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen oftmals unterschätzt. Das nennt man auch „perception gap“. Diese Wahrnehmungslücke führt dazu, dass Klimaschützer:innen sich in der Minderheit fühlen und deshalb Maßnahmen nicht so vehement einfordern. Regierungen rechtfertigen mit dieser vermeintlich fehlenden Akzeptanz wiederum ihr Nichtstun und das Ausbleiben von Maßnahmen.

Also sind die Unterschiede gar nicht so groß?

Natürlich gibt es gewisse Spannungen in der Gesellschaft. Diese werden jedoch von (sozialen) Medien, Politiker:innen und Meinungsmacher:innen oftmals übertrieben dargestellt. So werden Begriffe wie „Kulturkrieg“ vor allem dazu verwendet, Emotionen zu wecken, tragen aber leider auch zur verzerrten Wahrnehmung einer zunehmenden Spaltung bei. Und das schwächt die Gesellschaft. Außerdem können die „Warnungen“ vor einer gesellschaftlichen Spaltung zu einer „self fulfilling prophecy“ werden und uns erst recht auseinandertreiben.

Laut Forscher:innen sind die Unterschiede nicht so schlimm, wie sie scheinen. Tatsächlich ist es so, dass die Menschheit vielfältiger geworden ist, was aber nicht zwangsläufig zu mehr Spaltung führen muss. Diese Differenzierung hängt mit dem Zuwachs an individueller Freiheit, Bildung, Migration und vielen weiteren Faktoren moderner und demokratischer Gesellschaften zusammen. Politische und kulturelle Meinungsverschiedenheiten sind sogar notwendig für eine gesunde gesellschaftliche Entwicklung und unvermeidbar, wenn wir uns vorwärtsbewegen wollen.

Weitere Faktoren

Was jedoch sicherlich eine wichtige Rolle gespielt hat, waren die Fluchtbewegungen 2015, sowie die Coronakrise. Diese haben soziale Ungleichheiten und die Schere zwischen Arm und Reich weiter verschärft. Durch Corona haben sich die privaten, sozialen und wirtschaftlichen Realitäten vieler Menschen weiter auseinanderentwickelt. Es haben sich schnell verschiedene Lager gebildet, die die Krisen und deren Bewältigung sehr unterschiedlich wahrgenommen und die Meinung anderer Gruppen abgewertet haben. Das hat zu zunehmenden Spannungen in der Gesellschaft geführt, die alle Lebensbereiche betroffen haben. Die gesellschaftliche Differenzierung hat es aber schon vor der Pandemie gegeben, sie hat diesen Trend laut der Wissenschaft nur geringfügig verschärft. Was aber klar ist: Corona hat den Vertrauensverlust der Bürger:innen in demokratische Institutionen und nationale Regierungen verstärkt, sowie die Abwendung von etablierten Medien und Qualitätsjournalismus. Die Veränderung in Österreich ist im internationalen Vergleich besonders stark.

Ein weiterer Faktor ist die sich verändernde Demografie vieler Länder. Gesellschaften machen aktuell einen dramatischen demografischen Wandel durch. Sie werden älter und aufgrund der Einwanderungsraten auch diverser. Das kann zu einer Identitätskrise führen und zur Tendenz, „den anderen“ die Schuld für Probleme zuzuschieben. Diese Polarisierung bedroht jedoch das Wohlbefinden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gefährdet somit auch die Demokratie, wie Studien bestätigen.

Toleranter und glücklicher

Langfristig gesehen ist die Akzeptanz von Vielfalt in der Bevölkerung gestiegen. Allgemein sind wir als Menschheit also offener und glücklicher geworden. Gleichzeitig ist der öffentliche Diskurs heute intoleranter. Er spiegelt also nicht unbedingt die Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung wider. Das verstärkt wiederum die unvollständige Wahrnehmung, dass die Spaltung in der Gesellschaft zunehme.

Was können wir tun?

Anstatt auf Differenzen zu bestehen und diese hervorzuheben, ist es förderlicher, sich gegenseitig zuzuhören und den Fokus auf Gemeinsamkeiten zu legen. Wir brauchen mehr Verständnis füreinander. Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts sollte ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Die Kunst liegt darin, ein Gefühl von Gemeinschaft in einer sehr vielfältigen Gesellschaft zu schaffen und Vorurteile zwischen sozialen Gruppen abzubauen.

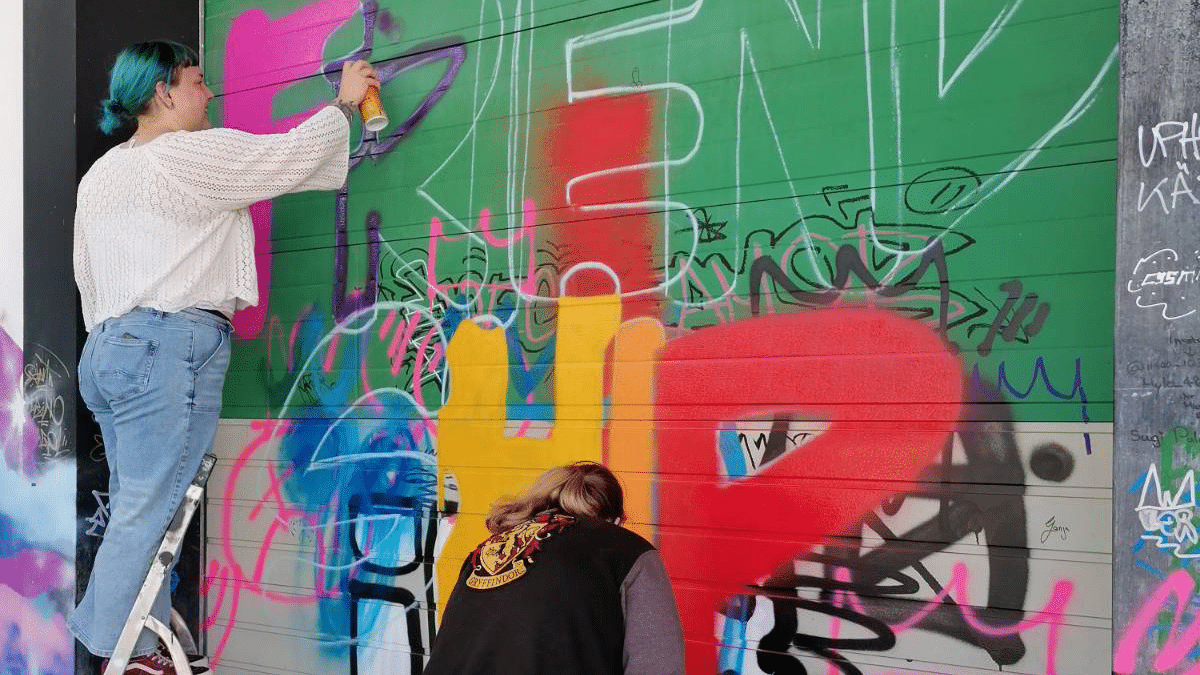

Im digitalen, wie auch im echten Leben sind wir vorrangig mit Personen in Kontakt, die ähnlich denken wie wir. Dagegen kann die Etablierung von Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten helfen. Es gilt, öffentliche Räume zu schaffen, wo Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Lebensrealitäten ungezwungen miteinander in Berührung kommen. Laut aktueller Literatur müssen politische Maßnahmen darauf abzielen, die harten Grenzen zwischen polarisierten Gruppen aufzuweichen und den Dialog zu fördern. Ziel ist es, die Abwertung bestimmter Werte und sozialer Identitäten zu verringern und das gesellschaftliche Miteinander zu stärken. Gemeinsame Lösungen müssen entwickelt werden, beispielsweise durch den moderierten Austausch zwischen Gruppen mit verschiedenen Meinungen oder durch Bürger:innenräte.

Und natürlich ist es wichtig, die sozioökonomischen Bedingungen für benachteiligte Gruppen zu verbessern und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Viele haben das Gefühl, ihre Stimme und Probleme werden nicht gehört. In einer Demokratie müssen wir uns aber genau darum bemühen: Inklusion, Teilhabe und die Ermächtigung aller. Gegner:innen von Vielfalt kommen oft aus wirtschaftlich schlechteren Verhältnissen, haben weniger Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen und eine geringere Lebenszufriedenheit. Es braucht also unter anderem Maßnahmen, um Ungleichheit zu verringern und soziale Leistungen besser zu verteilen. Hat man weniger Angst um die eigene Existenz, kann man Veränderungen auch offener entgegenblicken.

Unsere aktuellen Herausforderungen sind schwierig genug – anstatt uns gegenseitig noch mehr Steine in den Weg zu legen, sollten wir diese Energie besser in die gemeinsame Lösung von Problemen stecken. Wir brauchen Systeme, die für und mit uns arbeiten, anstatt gegen uns. Globale, große Probleme kann man nicht isoliert lösen. Man braucht Partnerschaften, muss zusammenarbeiten und aufeinander zugehen. Es geht dabei auch um unsere Sprache und darum, welches Bild Medien und die Politik malen. Es ist auch deren Aufgabe, sich mehr auf Gemeinsamkeiten, statt auf Unterschiede zu konzentrieren.

Aber wir alle können dazu beitragen, indem wir auch im Privaten darauf achten. Ein Vorschlag: Jedes Mal, wenn man mit Menschen konfrontiert ist, die in wichtigen Fragen einen anderen Standpunkt vertreten, versucht man zuerst Gemeinsamkeiten zu finden – ähnliche Hobbys, Wünsche oder Meinungen zu anderen Sachverhalten. Es gilt, öfter das Gespräch mit Personen zu suchen, die anders als man selbst denken.

Ein gutes Beispiel dafür, wie man sich auf Gemeinsamkeiten konzentriert und Unterschiede überwinden kann: diverse Allianzen zwischen der Klimabewegung und Arbeitnehmer:innen. So haben sich Fridays for Future (FFF) und Global2000 mit der Bau-Holz-Gewerkschaft zusammengetan, um gemeinsam Lösungen für schlechte Arbeitsbedingungen am Bau und den klimakrisenbedingten Anstieg an Hitzetagen zu finden, sowie um den Gebäude- und Heizsektor rasch klimafit zu machen. System Change, not Climate Climate Change und FFF haben auch eine Kooperation mit der Gewerkschaft vida gestartet. Zusammen protestieren sie für bessere Arbeitsbedingungen für Buslenker:innen – wichtige Player bei der Transformation unseres Verkehrssystems. Es wird gezeigt, dass sich die Interessen von Arbeitnehmer:innen und Klimaschützer:innen nicht widersprechen, sondern der Kampf gegen die Klimakrise für alle wichtig ist. Es geht um die Schaffung von Arbeitsplätzen und darum, den Menschen wieder in den Mittelpunkt der Wirtschaft zu rücken, die aktuell viel zu sehr auf den Markt hört.

Was uns vereint

Es ist wichtig, gemeinsame Werte zu betonen, ganz besonders auch beim Thema Migration. Wir wollen alle einen sicheren Lebensraum und die Möglichkeit, ohne Angst zu leben – unabhängig davon, woher wir kommen oder wo wir aufgewachsen sind. Aufzuzeigen, dass wir alle Menschen sind und unsere grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sehen wollen, kann erwiesenermaßen gegen Feindlichkeit gegenüber flüchtenden Personen und Menschen mit Migrationsgeschichte helfen.

Österreich ist ein von Vielfalt geprägtes Land. Das muss die Politik anerkennen. Es gilt, die Stärken dieser Diversität wahrzunehmen und gleichzeitig die damit verbundenen Herausforderungen konstruktiv zu lösen, ohne Menschen gegeneinander auszuspielen. Dafür gibt es sogar eine eigene Petition, die sich hier unterzeichnen lässt.

Uns alle vereint der Wunsch nach der Erfüllung unserer Bedürfnisse. Jeder Mensch braucht Nahrung, sauberes Wasser und ein Dach über dem Kopf. Außerdem: Sicherheit, ein leistbares Leben, Grund- und Freiheitsrechte, Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Anerkennung, Gesundheit, gute Sozialkontakte, Gemeinschaft, eine intakte Umwelt, Lebensqualität und eine aussichtsreiche Zukunft. Wir sind alle müde nach einem langen Arbeitstag und freuen uns, wenn jemand unser Lieblingsessen für uns kocht. Auf diese verbindenden Elemente sollten wir uns konzentrieren.

Mit Hinblick auf multiple Krisen müssen wir wieder näher zusammenrücken, um diese zu bewältigen. Klimakrise, Rechtsruck und Kriege betreffen uns alle. Wir müssen gegen Miss- und Falschinformation vorgehen, die die Gesellschaft spalten. Was uns vereint, ist so viel größer als alles, was uns spalten könnte. Für eine positive Zukunft für alle muss das Gemeinsame an erster Stelle stehen.