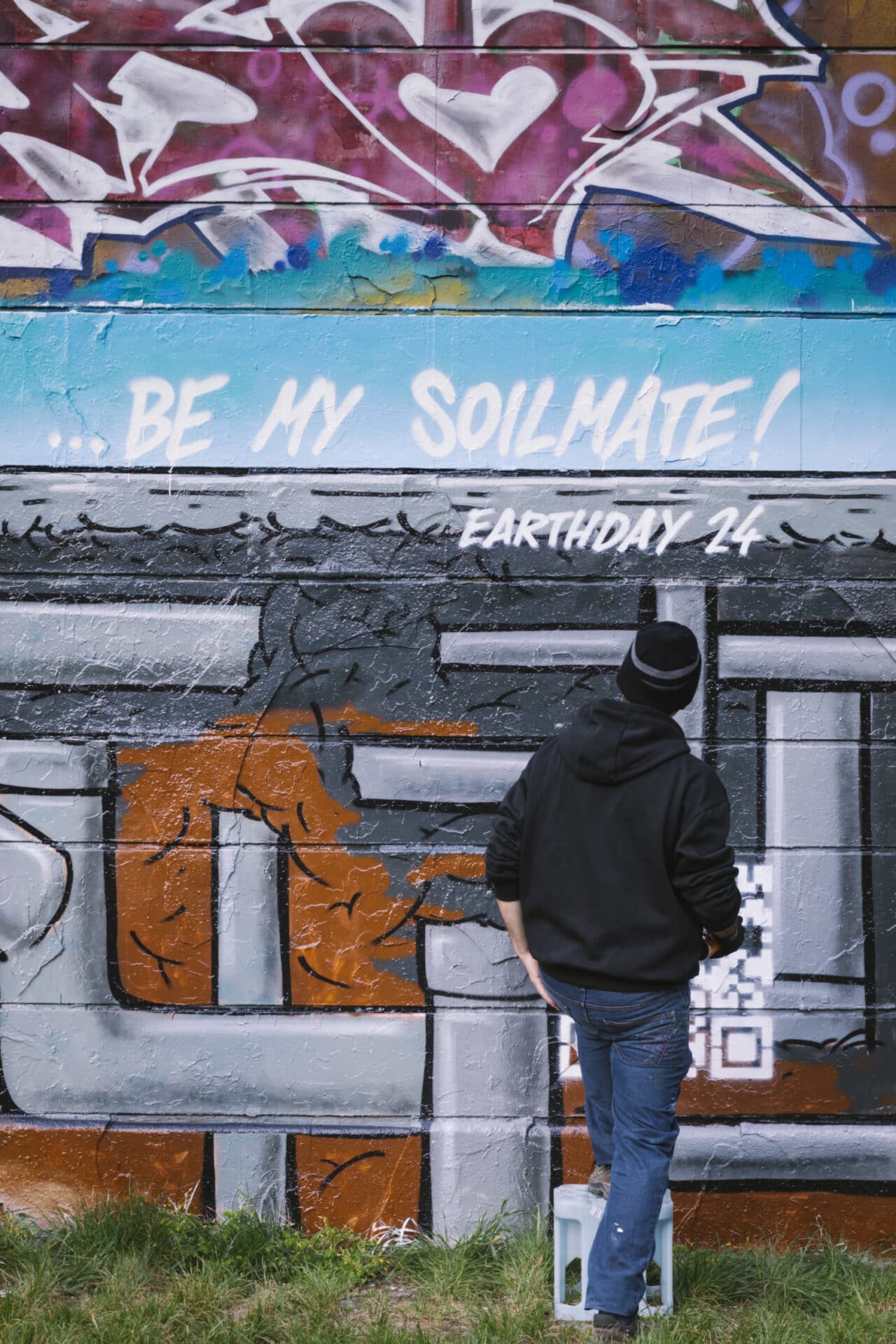

Österreich hat in den letzten Jahrzehnten seine Böden achtlos mit Straßen, Parkplätzen und Industriegebieten verbaut. Wo einst die Erde voller Leben war, ist heute nur mehr toter Beton. Auf diesen Missstand will ein neues Streetart-Kunstwerk in Wien aufmerksam machen.

Der Wiener Donaukanal ist um ein Kunstwerk reicher. Mitte April hat der Künstler Michael Heindl gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher ein Zeichen für mehr Bodenschutz gesetzt. Auf einer für Graffitikunst gewidmeten Wand haben sie veranschaulicht, wie sich Versiegelung auf die Lebewesen in der Erde auswirkt. Gesunde Böden sind voller Leben, versiegelte Böden nicht.

Die Aktion in der Teil der österreichweiten Streetart-Bewegung Spray for Change. Gemeinsam mit professionellen Street Artists organisiert FREDA – die grüne Zukunftsakademie Workshops für Jugendliche, die mit Kunst ein politisches Zeichen setzen wollen.

Warum das Thema Bodenschutz?

Seit dem Jahr 2000 wurden in Österreich 1.300 Quadratkilometer verbaut. Das ist mehr als dreimal die Fläche Wiens. Pro Minute verschwanden 120 Quadratmeter Boden für Einkaufsmärkte, Parkplätze, Straßen, Gewerbegebiete und Logistikzentren unter Beton. Das bleibt auch den Menschen im Land nicht verborgen und sorgt sie zusehends. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Hagelversicherung. Vier von fünf der Befragten fordern eine verbindliche Begrenzung des Bodenverbrauchs auf 2,5 Hektar. Und drei von vier Befragten sehen durch die Verbauung unserer fruchtbaren Böden die Lebensmittelversorgung gefährdet.

Die wichtigste Maßnahme für Bodenschutz

Österreich braucht einen verbindlichen Grenzwert von 2,5 Hektar Bodenverbrauch pro Tag. Nur eine solche Obergrenze kann den Bodenfraß auf Dauer verhindern. Eine 2,5 Hektar-Grenze erlaubt es Österreich immer noch, 600.000 Wohnungen und 20.000 Kindergärten zu errichten – jedes einzelne Jahr. Hinzu kommen enorme Flächen, die bereits als Bauland gewidmet sind, aber noch unbebaut sind. Ein Beispiel: Auf den bereits gewidmeten Flächen Oberösterreichs könnte man die Millionenstadt Wien unterbringen. Bodenschutz und leistbarer Wohnraum können Hand in Hand gehen.

Wie Landwirtschaft Boden schützt

Um die heimischen Böden zu schützen, braucht es aber nicht nur die Politik, sondern auch die Landwirtschaft. Landwirt:innen können auf ihren Flächen so anbauen, dass sie nicht die Böden zerstören, Wildtieren den Lebensraum stehlen und Trinkwasserspeicher an ihre Grenzen bringen. Dass der Boden gesund ist, ist für Maria und Robert Harmer das Wichtigste. Denn sie wissen: Nur so bleibt er fruchtbar und kann mit Stresssituationen wie Trockenheit umgehen. Erfahre im Video, was sie anders machen als konventionelle Landwirt:innen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Ein neues Haus, das keinen Boden versiegelt

Haus bauen geht auch ohne Beton und Bodenversiegelung. Das steht dann auf Schraubfundamenten und hat eine Fassade aus Holz. Wie jenes von Rudi Takacs in Breitenfurt. Erfahre in diesem Video mehr über Rudis außergewöhnliches Haus.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Häuser sanieren ist aktiver Bodenschutz

Verena und Johann haben ein altes Haus in Sant Pölten saniert, statt ein neues auf die grüne Wiese zu stellen. Und darauf sind sie stolz. Rund um die niederösterreichische Landeshauptstadt kommen jedes Jahr unzählige neue Einfamilienhäuser hinzu. Das Problem dabei: Durch befestigte Flächen wie Gebäude, Straßen oder Parkplätze werden natürliche Böden verdeckt. Erfahre hier mehr über Verena und Johanns Sanierung.

Unsere Böden sind in Gefahr. Um noch fruchtbare Böden an die nächste Generation weitergeben zu können, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf das Thema Bodenschutz legen. Kunstwerke wie das am Wiener Donaukanal helfen uns dabei.