Die Bundesländer ließen letztes Jahr 71 Millionen Euro vom Bund bereitgestelltes Geld für den Ausbau von Kinderbetreuung liegen. Damit hätten sie in ihren Kindergärten unter anderem neue Plätze schaffen, die Öffnungszeiten verlängern und Sprachförderung für Kinder anbieten können. All das blieb auf der Strecke.

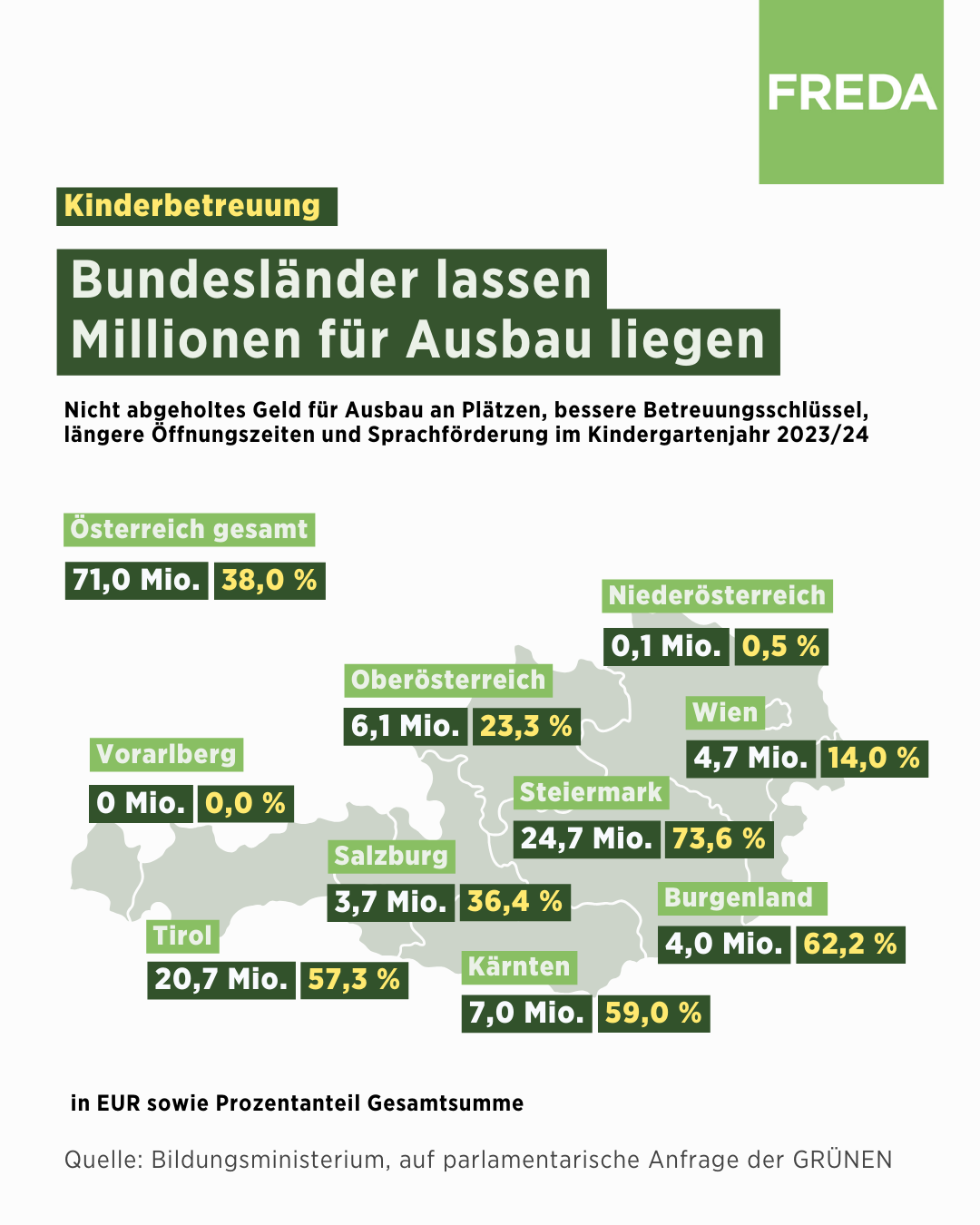

In den Kindergartenjahren 2022/23 bis 2026/27 können die Länder jeweils 200 Mio. Euro an Zweckzuschüssen für das Pflichtkindergartenjahr für Fünfjährige sowie für den Ausbau an Plätzen, bessere Betreuungsschlüssel, längere Öffnungszeiten und Sprachförderung abholen. Vom Geld im Topf für Ausbau und Sprachförderung haben die Länder laut Bildungsministerium jedoch zuletzt 38 Prozent liegengelassen. Das entspricht einer Summe von rund 71 Millionen Euro.

Pro Jahr sind 80 Mio. für das gesetzlich verankerte Pflichtkindergartenjahr reserviert. Diese Mittel wurden von den Ländern in den letzten beiden Jahren vollständig abgerufen, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).

Viel ungenutztes Geld

Vom Geld aus dem Topf für Ausbau und Sprachförderung, bei dem die Länder jeweils etwa die Hälfte des Zweckzuschusses des Bundes kofinanzieren müssen, blieb allerdings viel ungenutzt. Besonders groß war der Anteil in der Steiermark (74 Prozent), dem Burgenland (62), Kärnten (59) und Tirol (57).

Keine Verbesserung der Öffnungszeiten

Kärnten, Salzburg und die Steiermark haben etwa zur Verbesserung der Öffnungszeiten keinerlei Zweckzuschüsse abgeholt. In Niederösterreich, Salzburg und Wien war selbiges bei den Personalkostenzuschüssen zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels der Fall. Die elementarpädagogischen Einrichtungen kämpfen seit Jahren mit Personalmangel, im Bildungsministerium rechnet man trotz diverser neuer Ausbildungsschienen auch für die kommenden Jahre mit einer angespannten Situation.

Vergleichsweise stark zugegriffen haben die Länder auf die Mittel zur Sprachförderung: Mindestens 19 Prozent der Zweckzuschüsse aus dem Ausbau-Topf müssen für Sprachförderung verwendet werden, in der Praxis waren es zuletzt (2023/24) mit durchschnittlich 36 Prozent deutlich mehr als das vorgeschriebene Minimum. Das eingesetzte Personal hat laut Anfragebeantwortung allerdings nicht immer eine umfassende Qualifikation für Deutschförderung. In Wien traf das 2024/25 etwa nur auf 15 Prozent zu, weitere 74 Prozent hatten zumindest eine mittlere Qualifikation. In Vorarlberg war zuletzt nur ein Viertel der Sprachförderkräfte voll qualifiziert, in Niederösterreich und Tirol war es die Hälfte. Nur im Burgenland war ausschließlich voll qualifiziertes Personal bei der Sprachförderung im Einsatz.

In nahezu der Hälfte aller Familien könnten gar nicht beide Eltern Vollzeit arbeiten. Es fehlt der passende Betreuungsplatz dafür. Die Politik kann nicht einerseits fordern, dass mehr Menschen wieder Vollzeit arbeiten und gleichzeitig beim Ausbau von Betreuungsplätzen, die das ermöglichen, bremsen. Ein verpflichtender Ausbauplan der Kinderbetreuung würde Familien und Pädagog:innen in Zukunft entlasten. (APA/Red)