Viel Platz zum Spazieren, sichere Radwege und rund 1.500 zusätzliche Bäume. Das ist die Vision der Wiener Grünen für den Gürtel. Aktuell fahren dort täglich bis zu 70.000 Pkw und sorgen für Lärm und schlechte Luft.

Es ist laut, es stinkt nach Abgasen und als Fußgänger:in wartet man ewig vor der roten Ampel, wenn man die Straßenseite wechseln möchte. So schaut’s aus am Wiener Gürtel. Bis zu 70.000 Fahrzeuge fahren dort täglich, wobei manchmal fahren sie nicht, sondern stehen – im Stau. Die Fahrzeuge verteilen sich auf sechs, abschnittsweise sogar acht Fahrstreifen. Der Gürtel ist damit eine der meistbefahrenen Straßen Österreichs.

Autos und Lkw wird hier viel Platz eingeräumt. Zum Nachteil all jener, die zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Das muss aber nicht so sein, denn es ist kein Naturgesetz, dass die Fahrspuren für Pkw und Lkw bis zu 86 Prozent der Fläche einnehmen.

Mehr Grün, aber Fahrstreifen bleiben

Für den Westgürtel hat die Wiener Stadtregierung bereits Umgestaltungspläne. Zwar soll die Gegend ansehnlicher werden, unter anderem durch zusätzliche Grünflächen. Die hohe Anzahl der Fahrstreifen aber bleibt bestehen. Die Maßnahmen werden den Verkehr am Gürtel nicht reduzieren – und das wird wahrscheinlich auch die Lebensqualität entlang des Gürtels nicht steigern.

Breitere Gehwege, sichere Radwege und gemütliche Plätze zum Verweilen sind aber nur möglich, wenn man die Fahrstreifen reduziert. Der Gürtel ist ohnehin gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. Die U6 fährt auf den Stadtbahnbögen, für die der Gürtel bekannt ist. Auch mit der Straßenbahn kommt man am Gürtel von A nach B. Die Wiener Grünen wollen sogar die Straßenbahnlinie 8 wieder in Betrieb nehmen und die Währinger Straße mit der Station Burggasse/Stadthalle verbinden.

Gürtel soll Treffpunkt werden

Die Grünen haben nun eine neue Studie gemeinsam mit Verkehrsexpert:innen und Landschaftsplaner:innen präsentiert, wie man den Gürtel grüner gestalten kann. Im Kern wollen sie mehr Platz für die Menschen und weniger für Autos und Lkw. Mehr und vor allem sicherer Platz für Fußgänger:innen und Radfahrende ist das eine. Die Menschen sollen sich aber auch gern am Gürtel aufhalten. „Bisher galt: Wer kann, scheut den Gürtel. Niemand hat sich drübergetraut, das Problem wirklich anzupacken. Was bislang getan wurde, ist nur ein wenig Behübschung hier und dort. Beim Gürtel müssen wir aber groß denken und die Ärmel hochkrempeln – für die Zukunft unserer Stadt“, sagt Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Wiener Grünen. Sie fordert, dass der Verkehr umverteilt wird und Freiflächen attraktiver gestaltet werden.

Ursprünglich war der Wiener Gürtel als Stadtboulevard gedacht. Ein Treffpunkt für die Menschen, die dort leben. Der Plan ist allerdings nicht aufgegangen und der Gürtel hat sich zur Verkehrshölle entwickelt. Die Wiener Grünen wollen mit ihrer Vision für den Gürtel diese Fehlentwicklungen der Vergangenheit korrigieren. Rund 1.500 zusätzliche Bäume sollen entlang der Straße gepflanzt werden. Nicht nur, weil das schön ausschaut, sondern weil diese CO2 binden, uns mit Luft zum Atmen versorgen und an heißen Sommertagen Schatten spenden sowie die Temperatur runterkühlen.

Für die Menschen sollen Plätze geschaffen werden, an denen sie sich gern aufhalten und Kinder spielen können. Es gibt bereits Bereiche in der Mittelzone, an denen Menschen sporteln und spielen. Die Nachfrage nach Aufenthaltsräumen ist also da.

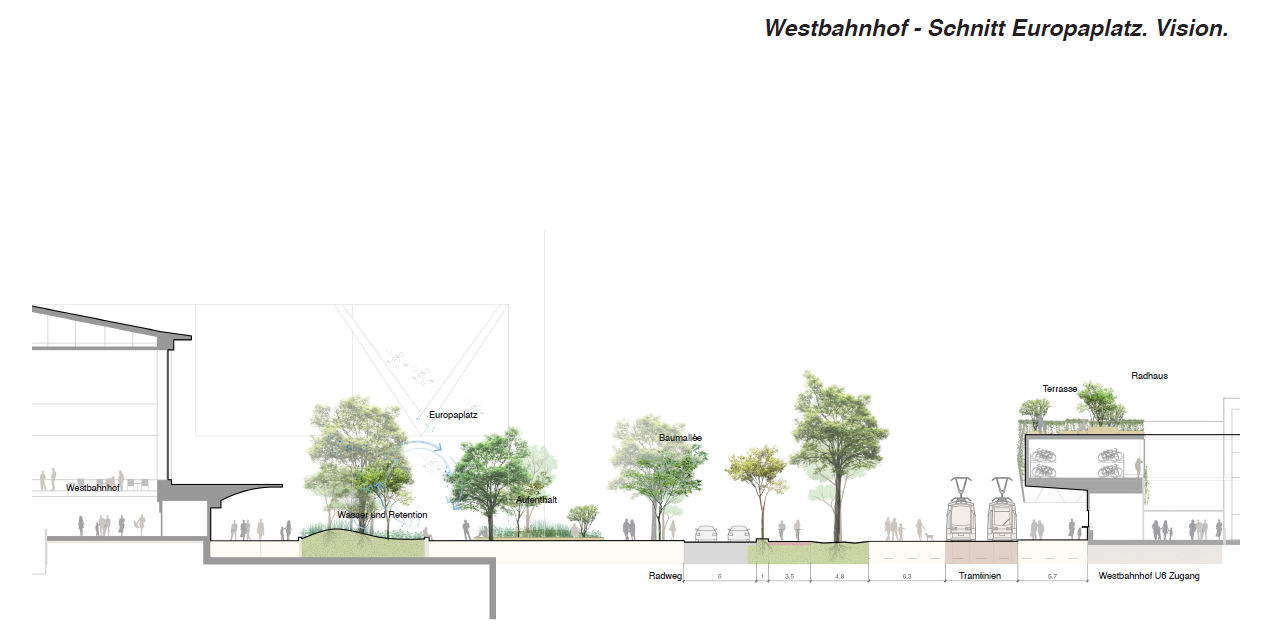

Das könnte zum Beispiel so aussehen: Der Europaplatz beim Westbahnhof soll autofrei und grüner werden. Unter anderem ist beim Westbahnhof auch ein Radhaus geplant. Der Zugang zur U-Bahn soll so umgebaut werden, dass 1.142 Fahrräder abgestellt werden. Das Dach wiederum soll zu einer begrünten Terrasse werden, auf der sich die Menschen aufhalten können.

Klimakrise macht Umgestaltung notwendig

Platz gibt es genug, um den Gürtel zu einem sicheren und tollen Ort für Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und auch Autofahrer:innen zu gestalten. Die Stadtregierung muss nur die Flächen umverteilen. In Anbetracht der Klimakrise ist das auch das Gebot der Stunde, denn in Wien könnte sich die Durchschnittstemperatur um bis zu 4,7 Grad bis 2050 erhöhen. Und dann braucht es Maßnahmen, um den Aufenthalt im Freien erträglich zu machen und hohe Temperaturen zu verhindern. Weniger Asphalt und mehr Bäume wären ein wichtiger Anfang.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen