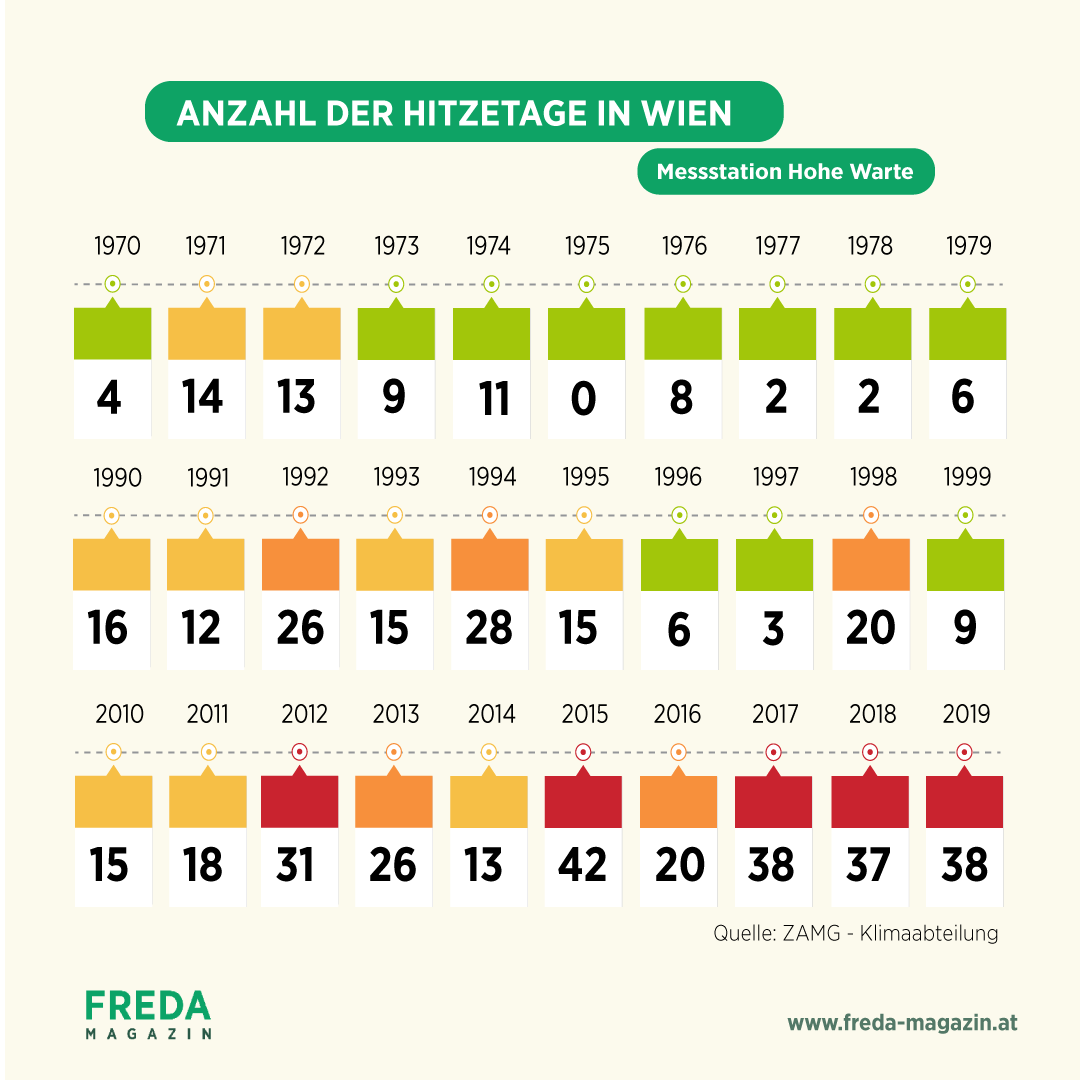

Unsere Großstädte werden immer heißer. In Wien hat sich die Anzahl der Hitzetage seit den Siebzigerjahren vervierfacht. Und Prognosen sagen, dass sich Großstädter:innen auf noch deutlich mehr Hitze einstellen müssen. Schon in 25 Jahren werden sie das Klima vieler europäischer Städte nicht wiedererkennen.

Gebräunte Menschen am Strand, plantschende Kinder, Familien am Beckenrand des Freibads. Wenn es eine Hitzewelle mal wieder in die Zeitungen schafft, dann prangen solche Bilder unter den Schlagzeilen. Doch die Realität ist weit weniger lebensfroh. Vor allem in Großstädten leiden Menschen unter der Hitze.

Städte sind Hitzeinseln

Beton und Asphalt in der Stadt speichern die Sonnenwärme und strahlen sie in ihre Umgebung ab. Dadurch ist die Temperatur oft noch höher als im Umland. Expert:innen sprechen vom Hitzeinsel-Effekt. Der bewirkt auch, dass die Luft in dicht verbauten Gebieten selbst nachts kaum mehr abkühlt. Das ist ein ernstzunehmendes Problem für die Gesundheit von Großstädter:innen. Besonders gefährdet sind Vorerkrankte und ältere Menschen. Die Statistik zeigt: Ein Drittel aller Hitzetoten in Österreich entfällt dabei alleine auf die Großstadt Wien. Und jeder weitere Hitzetag fordert zusätzliche Menschenleben.

„Hitzetage sind Tage, an denen es 30 °C oder mehr hat.“

Wann ein Tag als Hitzetag gilt, ist genau festgelegt. Es handelt sich um eine meteorologische Kennzahl, die Wetterforscher:innen in Statistiken festhalten. Wenn die Lufttemperatur an einer Wetterstation zumindest kurzzeitig 30 °C oder einen Wert darüber misst, sprechen sie von einem Hitzetag. In Österreich erhebt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die offiziellen Wetterdaten.

Die Anzahl der Hitzetage in Wien hat seit den 1970ern deutlich zugenommen. Das entspricht nicht nur dem Bauchgefühl vieler Bewohner: innen, sondern ist auch in den Statistiken der ZAMG sichtbar.

„Die Anzahl der Hitzetage in Wien hat sich seit den Siebzigern vervierfacht.“

Von 1970 bis 1979 gab es im Schnitt 7 Hitzetage pro Jahr. Zwei Jahrzehnte später von 1990 bis 1999 waren es schon 15 Hitzetage pro Jahr. Im letzten Jahrzehnt, 2010 bis 2019, ist die durchschnittliche Anzahl an Hitzetagen pro Jahr schließlich auf 28 gestiegen. Das heißt: In einem durchschnittlichen Sommer der 2010er-Jahre gab es viermal so viele Hitzetage wie in den Siebzigern.

Heiße Zukunft für europäische Städte

Und der Hitzetrend geht auch in Zukunft weiter. In einer Studie haben Forscher:innen der ETH Zürich die Klimaveränderungen von Metropolen auf der ganzen Welt untersucht und ihre Temperaturanstiege bis zum Jahr 2050 berechnet. Sie kommen zum Schluss, dass sich das Klima in Europa in den nächsten 25 Jahren völlig verändern wird. Für London etwa prognostizieren die Forscher:innen Verhältnisse, wie sie heute in Barcelona zu finden sind.

Noch stärkere Veränderungen erwartet die Studie allerdings für Wien. Die Forscher: innen errechnen für die österreichische Hauptstadt sommerliche Maximaltemperaturen, die um bis zu 7,6 Grad höher liegen als 1850. Das Klima in Wien wird damit 2050 ähnlich jenem sein, das heute in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje herrscht. Auf einer interaktiven Karte lassen sich alle Prognosen der Studie abrufen.

Mehr grün, blau und weiß

Auf diese Zukunft müssen sich große Städte vorbereiten. Schon vergleichsweise kleine Maßnahmen können die Temperaturen erträglicher machen.

- Mehr Weiß: In Los Angeles werden Straßen und Hausdächer bereits weiß gestrichen. Helle Oberflächen reflektieren das Sonnenlicht und nehmen so weniger Wärme auf. Forscher:innen des National Center for Atmospheric Research konnten die kühlende Wirkung von weißen Hausdächern bereits in einer Studie belegen. In südlichen Ländern kennt man diesen Effekt schon lange. In Griechenland sind Häuser und Dächer traditionell weiß und sorgen damit für einen natürlichen Abkühlungseffekt.

- Mehr Blau: Kleine Seen, Fluss- und Bachläufe kühlen auf natürliche Weise die Umgebung. Viele Stadtbäche wurden in den letzten hundert Jahren in unterirdische Kanäle verbannt. Sie wieder freizulegen, ist eine wichtige Maßnahme zur Kühlung von Städten. Springbrunnen und Wasserspiele auf öffentlichen Plätzen sind zusätzliche Anlaufpunkte für alle, die nach Abkühlung suchen.

- Mehr Grün: Die wohl effektivste Maßnahme gegen Hitze in der Stadt ist es, Bäume zu pflanzen und Grünflächen anzulegen. Besonders wichtig sind Bäume entlang von Straßen und in Innenhöfen. Ihr Schatten verhindert, dass sich der Asphalt unter ihren Blättern aufheizt. Zusätzlich verdunstet der Baum über seine Blätter Wasser und sorgt so für Kühlung. Wenn Hauseigentümer: innen zusätzlich auch ihre Fassaden und Dächer begrünen, sorgt das für einen erheblichen Kühleffekt.

- Auch interessant: Leicht umsetzbare Tipps gegen die Sommerhitze

- Richtig essen an heißen Tagen: Tipps für Sommermahlzeiten

- Badeseen verschwinden: Wie der Klimawandel dem Grundwasser in Österreich zusetzt